|

年味越来越淡薄 前两天看到一位老同事发的文章,说起年味的事情,又快过年了,我们五零后、六零后这一代人还想着过年,给过年增加了不少过年的气氛。就拿我们家来说在前几天就找了专业人士擦了玻璃花了200元,过了两天又找人把家里的卫生从上到下搞的干干净净,我们毕竟70多岁没有那么大的精力爬高了,子女又不在身边,只好找人搞卫生,又花费200元,看着窗明几净的家,感觉这才是要过年的样子,银行还给了春联和福字,也可能还要组织写春联活动,所以这些也准备齐了。年货也开始准备了买了八大碗和半成品,一加工蒸一下就行,人口多的人家,提前就在饭店定了年夜饭。 想起我们小时候五十年代和六十年代过年,父母年三十就给我们兄弟姐妹准备好了新衣服,放的鞭炮,压岁钱。年三十晚上就包好了饺子,贴好了春联,家家都购买新年画,贴上年画,农村还要换灶王爷的画,初一早上,换上新衣服,起来吃饺子,父母给我们每人两角新钱,我们大杂院的小伙伴们又成群结队的去给邻居的爷爷奶奶、叔叔大娘家挨家去拜年,各家给我们每人抓一把花生瓜子和水果糖,一会兜里就满了,回家掏出来放好再去拜年。 初一早上给邻居拜完年,我和父亲就给过去学徒的师父家我父亲称呼老掌柜的老爷爷去拜年,父亲和我都要跪在地上磕头,初一的晚上我把装了一天的两角新钱又还给母亲,那个时候一分钱能买一块糖或一斤菜,所以我从小就养成了艰苦朴素的习惯。大年初二最高兴的是和父母走亲戚,总觉得别人家的饭菜特别香、特别好吃。 我们在北京的女儿家也过过春节,总觉得还没有咱们太原热闹,就是和北京的亲友聚在一起,在饭店提前订好饭,在家聊聊天到饭店聚会,年就算过了,很多人家连春联也不贴。 有了手机就更方便了,发个短信、微信聊几句互相拜年也就过年了,我们太原住的小区的几个单元,每年初一上午,大家都出来在院子里集体见面互相拜年,我们有了这个好习惯感觉特别温暖,就连别的楼和我们经常在一起聊天打扑克的邻居也到我们这里来拜年,我拿相机把这些感人互相拜年的照片拍下来送给邻居们,留着当个纪念。在前些年我在快过年时骑着自行车在街上转,寻找过年的气氛,有一年在大年三十,走到我们铁路医院对面的胡同里,看到一家祖孙三代在院子门上贴春联,挂彩灯,我就拍了下来,在报纸发表后,专门给这家人送了报纸和照片。 我感觉 现在的年轻人对于过年只不过觉得放了几天长假,还没有过年就规划好了开车去哪里旅游,因为可以省下过路费,在他们眼里年味真的很淡薄,就好国庆放小长假差不多,只有孩子们还想着挣爷爷奶奶、姥姥姥爷和其他长辈的压岁钱。有一年的圣诞节晚上,我去太原天主堂拍照片,那里比我们过年还热闹,挤满了年轻人,真是人山人海,真不知道现在年轻人的想法是什么,对西方人的节日那么感兴趣。再说现在的生活非常好,天天穿的吃的和过年一样,不像我们那个时候只有过年才能穿新衣服,吃饺子,放爆竹,这也是年味淡薄的原因吧。 我还是希望我们的中国年就要有自己过年的味道和气氛,使我们的年越过越开心、越快乐。

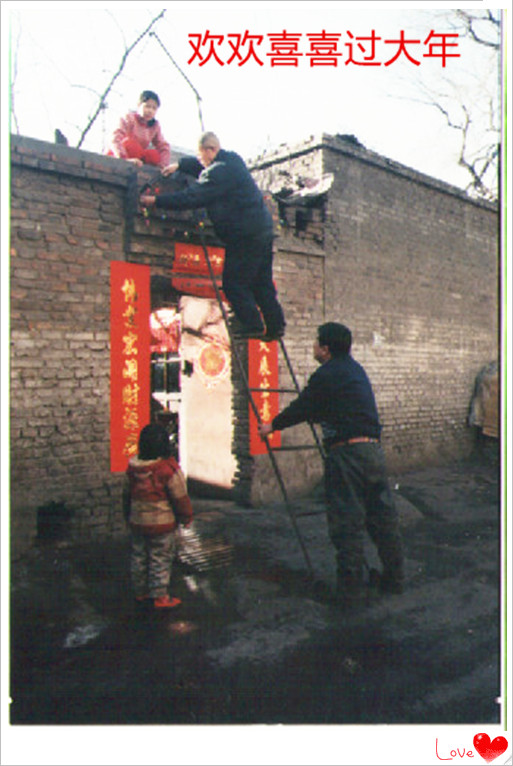

|